| |

| 測定器の扱い方 |

|

|

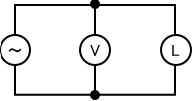

電圧計(Voltmeter)

電圧を測定するには電圧計を用いる。測定しようとする箇所の端子、あるいは電線の露出部分に回路と並列になるように電圧計を接続し、指針の振れを文字盤から読みとる。

高電圧を測る場合にはそのままの状態では危険なので変成器を回路に取り付け変成器の二次側に電圧計を接続し測定する。

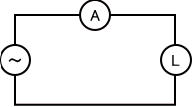

電流計(Ammeter)

電流を測定するには電流計を用いる。測定しようとする回路と直列になるように電流計を接続し、指針の揺れを文字盤から読みとる。

この時に注意しなければならない事は、測定しようとする回路に流れる電流が直接計器内部にも流れるので、使用する電流計の測定範囲を誤らないようにする事と、電流計を回路と接続するのに用いる電線は測定しようとする電線と同等か、それ以上の太さの物を使用しなければならない。

その為大電流を測定するには、その回路に変流機を取り付け変流機の二次側に電流性を接続して測定する。

クランプメーター

この計器は通電中の電線をメーターの頭部についている鉄芯で挟み込むだけで測定出来る。測定範囲も1200Aまで計測出来る物まである。

計測する場合には必ず1線だけ挟み込むようにしなればならない。キャブタイヤケーブルやコード等の単相(2線)、3相(3線)を同時に挟み込んだ場合は測定できないので要注意。

回路試験器(テスター Tester)

低圧の回路の電圧や、微少な電流(普通は500mA以下)を測定するには回路試験器(テスター)が使用される。

テスターで電圧や電流を測定する場合も、普通の電圧計や電流計を用いる場合と同様だがこの試験器を使用する場合は直流回路、交流回路の別により、また、測定範囲により使用するノッチ(レンジ)や端子穴が違うので注意しなければならない。

また、これは回路の抵抗の測定や、回路の導通の有無を調べるのにも使用する。

このテスターをしようしてサイリスタ調光器の出力電力を測定すると実際の値より低い電圧が指示される。

これはサイリスタ調光回路の出力電圧は位相角制御による鋸歯状波形をしているからである。

したがって調光回路の電流や電圧を正確に測定するためには、可動鉄片型メーターなどの実効値指示型の測定器を使用する。

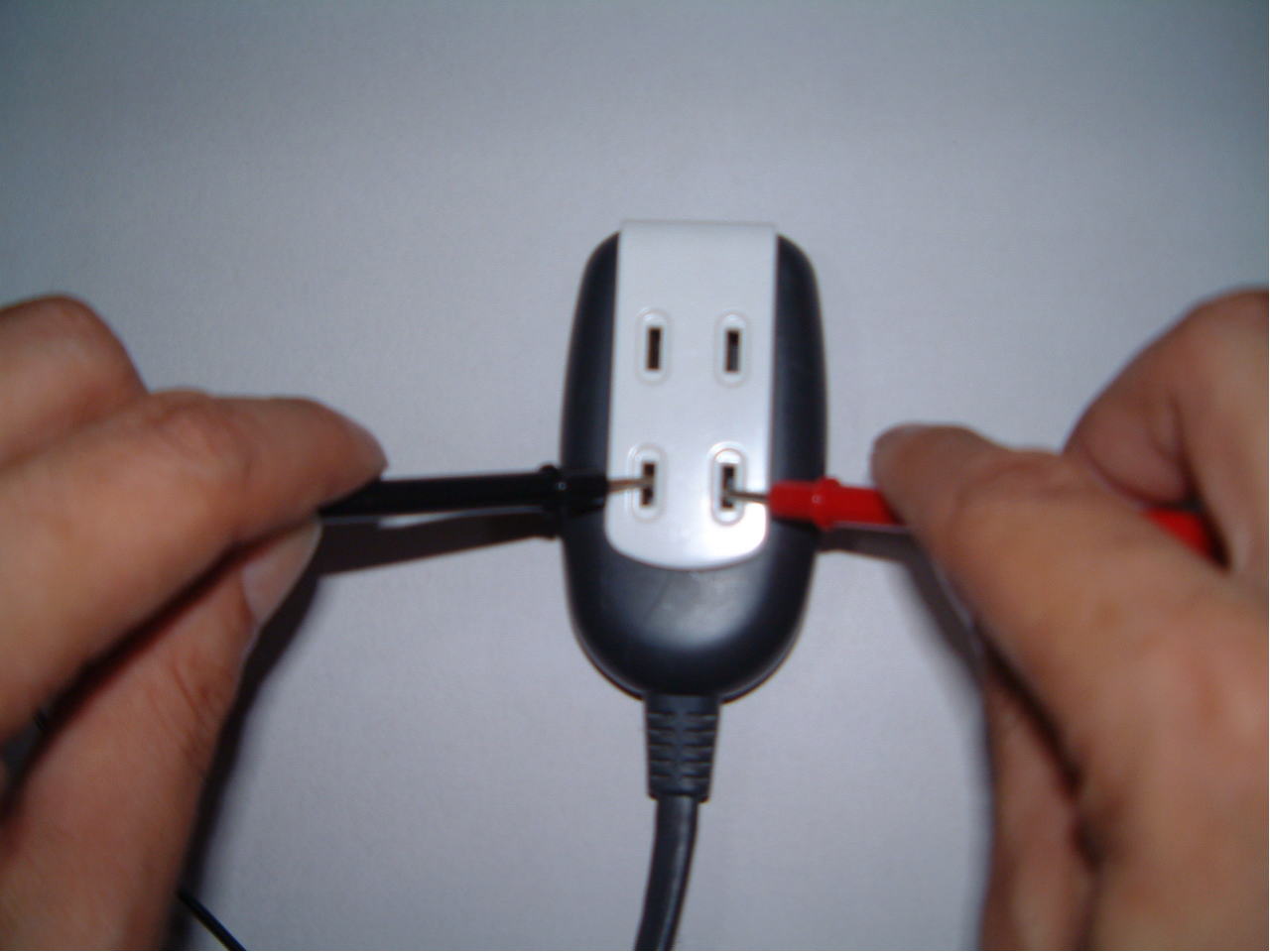

これがテスター(kaise製)。

コンセントの電圧を測るので、

まずはダイヤルをACのところに

あわせよう

次にテスターのプローブを

コンセントの差し口にいれる。 コンセントの差し口にいれる。

誤って感電しないように気をつけて操作しよう

以上の操作でテスターには電圧が表示される。

現在の電圧は104.2Vである

|

| 電気方式 |

電気方式

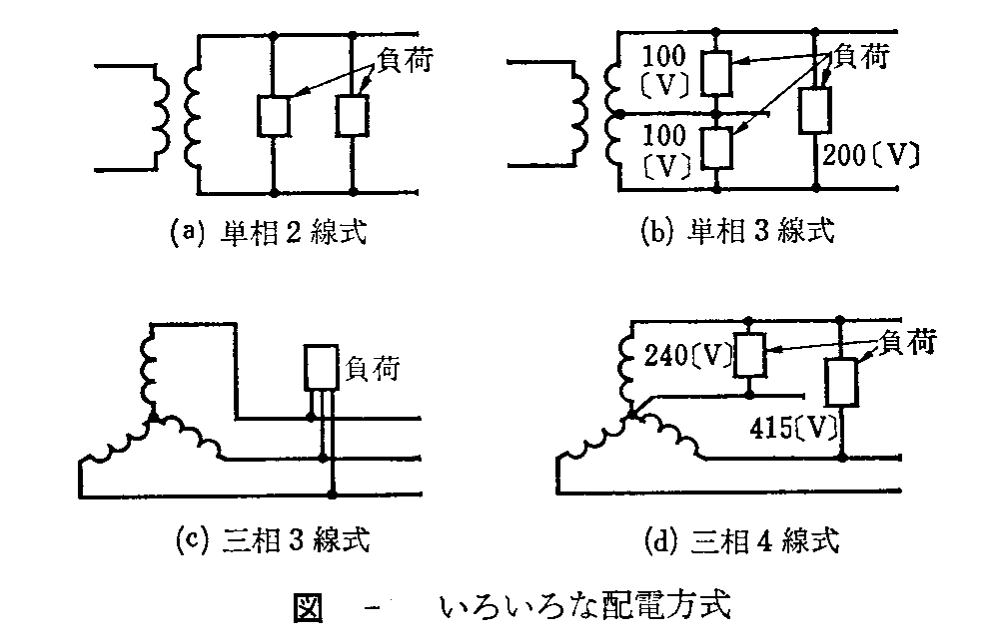

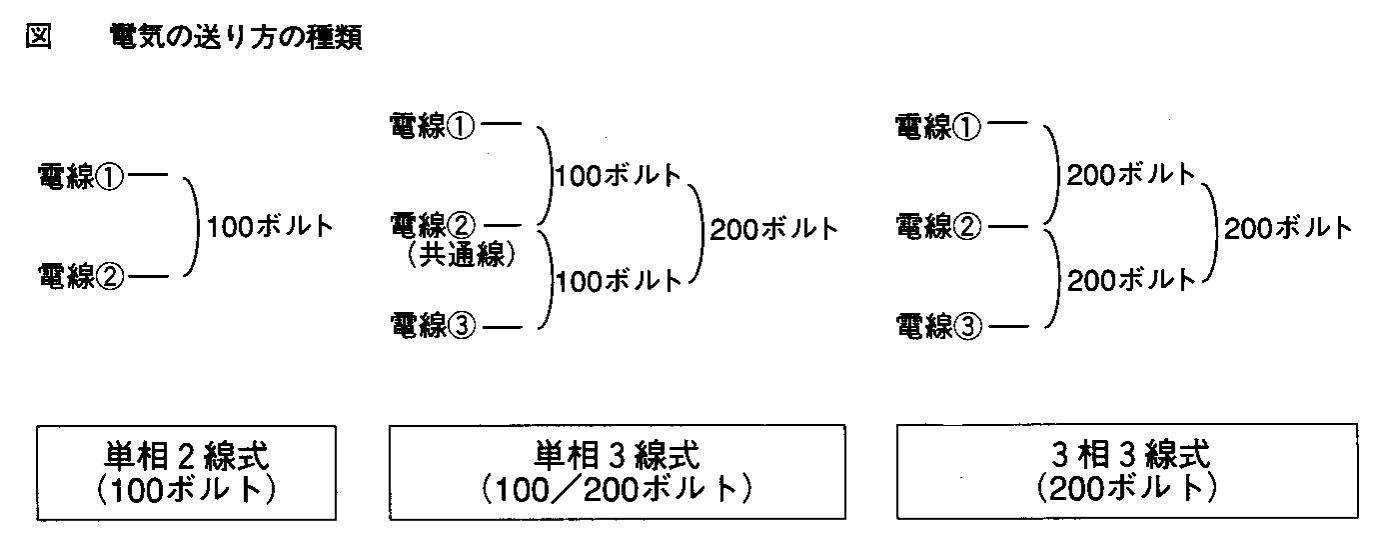

交流電気方式としては、単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式が代表的なものである。交流方式は、変圧器による電圧の昇降が効率が高く容易であるのと、負荷設備の電動機等の運転が経済的な点から直流に比べて有利な点が多いので、現在では配電系統を含めて単相3線式及び単相2線式もあるが殆どが交流3相3線式である。

|

単相2線式

電線の数が少なく(2本)配線が簡単なため最も多く使用されている方式。大部分電灯線の低圧配線に用いられている。

単相3線式

ビルや、劇場等のように負荷の密集した場所で使用されている方式。これは単相2線式のように配線が簡単ではないが、伝占領が節約され(3本)、100V(電灯回路)と200V(動力回路)と云うように2種類の電圧が得られ、電力損失や電圧降下が少ない等の利点がある。

だが、中性線(共通線)を間違えないようにする事、中性線にはヒューズを入れない事と電灯回路の負荷を平衡させるように注意しなければならない。

3相3線式

一般に高圧、低圧の何れにも動力回路に使用される方式だが低圧側を100Vとして電灯回路に使用されることもある。

単相2線式が3回路では6本の電線が必要だがこの方式では3本でよい便利な方式である。

しかしこの場合負荷が不平衡にならないよう注意しなければならない。

|

|

|